長拳技能検定6級はこれで合格

長拳技能検定試験。この6級に受かるのは実はとってもカンタン。多くの方に長拳を知ってもらい、正しい技術を確認するために行われる長拳技能検定は、おとすと言うより受かってもらう為の試験。受けないなんてもったいない!合格のためのコツを、元審査員がご紹介します。

長拳技能検定6級の内容

- 抱拳礼

- カンフー体操 1

検定手順

抱拳礼

並んで立ち、名前を呼ばれたら「はい」と言いながら、審査員にむかって抱拳礼をする。

審査員の返礼を待って、元の姿勢にもどる。

カンフー体操 1

カンフー体操1を、ひとりかまたは参加者数名で、号令なし、あるいは号令にあわせておこなう。

抱拳礼をして終える。

長拳検定試験6級合格に、大切なポイント

抱拳礼は、受験者が礼をし、審査員が返礼します。

ですから、受験者が先に礼の形をとり、審査員が返礼し、その返礼が下ろされてから、自分の礼を下ろします。

この順を間違えてはいけません。

また、複数いる審査員のうち、主任にあたる審査員の先生にむかって礼をします。

これは、試合で審判長に礼をするのと同じです。

また、抱拳礼時の「はい」という返事も採点されますから、かならず言います。

カンフー体操1は、間違えずにとおせることが大切です。

通せるというのは、途中でわからなくなったり、何かが抜けてしまったりしない、という意味です。

ですから、「ハイ!ハイ、ハイ!」と二か所言うところを、言い忘れてはぜったいにいけません。

発声を忘れるのも、するべきものが抜けているとみなされます。

弾腿(タントエ)という蹴りも、ある程度は曲げ伸ばしをはっきりさせて、つま先を伸ばして蹴ります。

でも、そんなにうまくできなくても心配しなくて大丈夫です。

6級の検定試験では、通せることが一番大切で、うまさはあんまり求められません。

とにかく落ち着いてやるようにしましょう。これが最大のポイントです。

技能検定 その他の注意点

長拳技能検定試験は、子供も大人も一緒におこないます。

子どもたちは…

子どもたちは、いつも長拳の教室で習っていることを思い出して、いっしょうけんめいにやりましょう。

試合ではありませんから、誰よりも上手に見せる必要はありません。

きんちょうして忘れちゃったりしないように、落ち着いてやります。

あと、試験だけではなくて、会場の先生にしっかりあいさつしたり、お友達と知り合ったりするのも大切ですよ。

試験の内容に関係なさそうなことでも、新しいことを教えてもらったら、それもきちんと一所懸命に取り組みます。

もしいつも教室で先生にならっていることと、会場の講師の先生のやり方がすこしちがっていたり、今までやったことのないものをいきなりやらされても、びっくりしなくていいです。

武術は、もともといろんなやり方があって、それをだいたいひとつにしたものだから、ふだんの練習はそれぞれちょっと違っていいのです。

審査の先生は、みんなが本当にいつもちゃんと練習している子なのかを見ていますから、新しい事に慣れていなくても落としたりしません。

検定で求められる6級の内容だけは、決められたとうりにできるようにがんばりましょう。

大人の方は…

大人は、ジュニア選手と動作を比べる必要はありません。

ジュニアはこれから無限大に伸びていく若い芽で、講師や審査員もその未来を見据えて接します。(ジュニアに厳しいというわけではありません!冒険好きなこどもの特性にあわせて、彼らをあれこれ刺激する可能性が高いという意味です)

大人は、当日会場でいろいろ難しそうなものを見聞きしたとしても、検定6級で与えられた課題だけを無理なく、怪我のないように、楽しんでやれば大丈夫です。

長拳技能検定6級の技術説明と、考え方

詳細な技術は検定6級ではさほど求められませんから、ご参考までに、かんたんに説明いたします。

基本功 抱拳礼

できれば、太極拳よりはピシッと背筋をのばして立っていただければいいのですが、礼ですから、姿勢といっても挺胸塌腰にまでする必要はありません。

左右の手は、太極拳の拳と掌ではなく、長拳の拳と掌でおこないます。

肩をあげたりせず、また肘は閉じ過ぎず、しっかり目礼も伴いながら、潔い感じでできるといいですね。鏡で練習されると良いですよ。

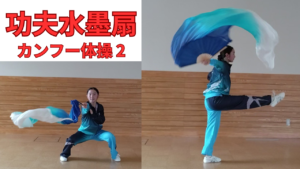

套路 カンフー体操1

この短い体操は、併歩、馬歩、弓歩、弾腿で構成されています。

見るところがあんまりありませんから、一つ一つの基本的な形を、わかっているということを示すのがたいせつです。

たとえば、馬歩の両つま先が開き過ぎてしまったり、弓歩の後ろ脚の膝が曲がり過ぎていたり、かかとがあんまりはっきり浮いていたりは、「この人は馬歩や弓歩をわかっているのかなあ」と思われてしまうので、好ましくありません。

弾腿も、曲げ伸ばしがなくてかかとで蹴ったりしていれば、これは弾腿ではありませんから、良いとは言えません。

双劈拳や衝拳も、沈肩垂肘が過ぎたりすると、ちょっと長拳とは印象が違ってしまいます。

「太極拳の人だな。長拳との違いをわかっているかな?」と思われるでしょう。

格肘という動作も、套路に指定されていますから、もしこれをやらなければ正確には、「通せた」とはいえないかもしれません。

ですが、

長拳技能検定は、技術向上だけでなく、愛好者を増やす目的もあって行われます。ですので、特に初級の段階では、これらのことは、だいたいで構わないというのが実際です。

「わかっていることを示す」、というのは、「実際に全部やって見せられる」とちょっと違います。

たとえば70代で膝も痛い受験者が、タントエでおぼつかないのは、「体の都合で表現しきれない」のであって、だからといって「理解していない・わかっていない」のとは異なります。

6級あたりの試験では、そのような方を無下に払い落とすことはまずないと思われます。(筆者の見解です)

長拳技能検定6級で使われる中国語

技能検定試験は中国語で行われます。

でも使用されるのは、単語ですからまったく心配は要りません。

6級で使われるかもしれない単語をご紹介します。

「抱拳礼」 bao quan li (バオ チュエン リー)

検定試験の飛び級、みんな合否はどんな感じ?

長拳技能検定は、6級から3級までを一度に全部うけて、最大で3級までを取得することができます。

体力も問題なくて、落ちたって全然気にしないという方であれば、3級まで受けてしまうのが料金も安くおすすめです。

慎重に進みたい場合は、6,5,4と、4級までの飛び級がおすすめです。

ただ、4級は入門長拳が必要ですから、もっとゆっくりすすみたいという場合は、6,5級だけでもいいでしょう。

経験上、6級だけ受けるという受験者には会ったことがありません。多くはいっぺんに3級まで、あるいはとりあえず4級まで、と言う方がほとんどでした。

見ていると、合否の壁は3級あたりにあるようです。

これは、3級では足を高く上げたりする基本功が本格的に加わり、更にそれまで普及に主眼をおいていた審査基準の比重が、技術向上のほう切り替わりはじめるためと思われます。

また、カンフー体操1,2と入門長拳を、比較的すばやい動きで行うことになるので、体力的にも差が見えはじめます。

といっても、やはり試合ではありませんので、淡々と課題をこなすことで、3級をなんなく突破し、その先の2級以上にすすまれるシニア世代ももちろんあります。

逆に、将来を期待されるジュニアは、より大きく成長して欲しいという願いから、不正確な感じが見て取れると、早い段階での修正を期待され、足止めの為にはじかれたりしています。

最後に、長拳技能検定試験のすすめ

試験はやり直しもできますし、なにより講習でていねいに教えてもらえます。

皆さんがなるべく受かるように準備されている試験なんです。

これを受けてどんどん先に行けば、いつか自分も講師の先生になれたり、審判員になる資格をとれたりするんですよ。その第一歩がこの長拳技能検定6級です。

受けないなんてほんとにもったいない!

さあ、迷っていないで、みんなでチャレンジしてみましょう!

※試験の内容、採点の基準等は、この記事に関わらず、必ずJWTF公式の実施要綱でご確認ください。

執筆者 石川 まな (カンフーチーム 点睛会 代表)

参考資料

(社)日本武術太極拳連盟編,『普及用長拳』, (社)日本武術太極拳連盟,1998

関連記事

抱拳礼に関する内容は、別記事「武徳こそ、武術太極拳とカンフーの神髄」にもありますのでご覧ください。

別記事「カンフー体操1」では、動作の説明をしております。